3.01.2019, 9:39

Польский эксперт: белорусским предприятиям нужна интернационализация

Белорусский бизнес – вне зависимости от того, частный он или государственный — обязательно должен присутствовать на международных рынках, чтобы иметь дешевые деньги на развитие и получать твердую валюту за свою продукцию.

«Только интернационализация может стать для белорусских предприятий достойным ответом на глобализацию мировой экономики», — подчеркнул председатель Польско-белорусской торгово-промышленной палаты Казимеж Здуновский на состоявшемся в Минске в декабре десятом ежегодном экономическом Форуме польских инвесторов в Беларуси «Польско-белорусское экономическое сотрудничество сегодня и завтра».

Что теряет белорусский бизнес

В связи с реализацией проекта Новый шелковый путь мир ждет настоящая революция, общий объем инвестиций в этот проект оценивается на 500 млрд. долларов, – подчеркнул К. Здуновский, и Китай декларирует готовность их покрыть: для этого, кроме правительственных фондов, создан Азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Концепция проекта носит комплексный характер и охватывает все, что будет способствовать улучшению торговли: дороги, железнодорожные пути, порты, аэропорты, логистические центры т.д.

По словам К. Здуновского, Европейский союз уже сегодня является главным партнером Китая, – сейчас торговый обмен ЕС и Китая превышает 500 млрд. долларов в год. Но при этом всего лишь около 40 млрд. долларов приходится на Центральную и Восточную Европу.

«Поэтому Польша и Беларусь должны активно включиться в этот процесс. Ведь для Польши и Беларуси Новый шелковый путь — это шанс во много раз увеличить производство и экспорт и на Восток, и на Запад. Чтобы использовать этот шанс, Польша и Беларусь должны развивать производственно-торговое сотрудничество и совместные инвестиции. И главное условие на этом пути — интернационализация белорусских предприятий», — заявил К.Здуновский

Он подчеркнул, что преимущества интернационализации для компаний очевидны, а для государства выгода двойная.«Во-первых, экспорт товаров увеличивает национальное богатство, потому что за белорусский картофель, сливочное масло, автомобили, тракторы, телевизоры и т.д. в страну попадает твердая, конвертируемая валюта. Во-вторых, экспорт товаров означает экспорт своей безработицы в другие страны, а это — сохранение существующих и создание новых рабочих мест в своей стране и рост доходов населения», — отметил польский эксперт.

Еще одна большая проблема для Беларуси сегодня – это приток средств в иностранной валюте для новых инвестиций и модернизации отечественных предприятий. «Все мы сегодня слышим, как белорусская власть старается поддержать иностранных инвесторов, они получают гарантии и стимулы. Это хорошо. Но почему белорусские компании сами не выходят на международный рынок ценных бумаг за иностранной валютой для инвестиций?» — задал вопрос К.Здуновский.

Сейчас на биржах ценных бумаг вращаются миллиарды долларов в день, — много инвесторов ищут возможности размещения своих инвестиций. Для этого, конечно, нужно выполнить ряд условий: иметь хорошую компанию, сделать хорошее IPO, найти хорошего брокера и вывести свою компанию на биржу ценных бумаг. «Но если компания хочет одержать победу в будущей борьбе с конкурентами, она должна выполнить эти условия», — подчеркнул Здуновский.

А чтобы рос белорусский экспорт, в нем должны быть заинтересованы и предприниматели, и чиновники. «Я подчеркиваю: должен быть интерес, а не помехи. Разве не возрастают доходы конкретных лиц на конкретных должностях вместе с началом экспортной деятельности, производственной кооперации или созданием бизнеса за рубежом? Если они не растут в размере, превышающем эффект риска возможного провала, то работа даже самых талантливых чиновников по развитию экспорта останется только «заклинанием дождя», — заявил польский эксперт.

И в доказательств тому привел следующий пример. В последнее время белорусская строительная отрасль столкнулась с проблемами в связи с изменением конъюнктуры. «Но оказалось, что ни у одного белорусского среднего или крупного предприятия нет опыта и прав на выполнение общестроительных и специальных работ, поскольку у них не было смелости или согласия на создание своего дочернего общества в Польше», — отметил Здуновский.

Сейчас в Беларуси развивается экспорт услуг путем выезда строителей в Евросоюз. «Это хорошее начало: таким образом они знакомятся с рынком, требованиями, приобретают опыт. Но это слишком мало и слишком поздно», — добавил эксперт.

По его словам, похожая ситуация и в других отраслях белорусской экономики, но в строительстве это более заметно.

«Белорусские предприятия обладают инженерной компетенцией и техническим потенциалом для самостоятельной реализации задач в системе генподрядчика в строительстве на рынке ЕС, но для этого им необходимо обеспечить правовые и организационные условия»,- подчеркнул К.Здуновский.

Он отметил, что сейчас в Беларуси зарегистрировано около 500 польских или с участием польского капитала предприятий, в том числе активно действующих — свыше 370 малых, средних и крупных компаний. При этом польские предприятия в Беларуси успешно конкурируют на белорусском рынке, а также пользуются кредитной поддержкой польских банков.

В свою очередь в Польше зарегистрировано около 60 белорусских или с участием белорусского капитала предприятий, в том числе активно действующих — 16 компаний, но среди них нет средних и крупных предприятий. «Белорусские предприятия, которых нет на западноевропейском рынке, потенциально многое теряют. Они не пользуются системой поддержки для малых и средних предприятий в ЕС, не пользуются современными технологиями, не пользуются дешевыми деньгами на развитие, не участвуют в международной конкуренции и сертификации качества», — отметил К.Здуновский.

Между тем, Польско-белорусская торгово-промышленная палата готова помочь организовать финансирование инвестиционных проектов в Беларуси. Также она реализует собственную авторскую программу «Подготовка кадров для экономики и государств», в рамках которой организует стажировки и производственные практики на польских предприятиях и в учреждениях.

Польша и Беларусь получили новый шанс для развития

Польша и Беларусь являются воротами между двумя экономическими союзами – Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), а также между проектом Новый шелковый путь. «Мы должны этим воспользоваться и совместно извлечь как можно больше пользы от этого геополитического положения», — подчеркнул глава представительства Польского агентства по инвестициям и торговле (ПАИТ) в Минске Миколай Таубер.

Это агентство к концу 2018 года имело 70 зарубежных представительств по всему миру. Главная задача ПАИТ в Беларуси – продвижение польского бизнеса и польских инвестиций в Беларусь, а также белорусских инвестиций в Польшу. М. Таубер рассказал, что недавно в Польше вступил силу закон, в соответствии с которым теперь вся территория Польши является одной большой экономической зоной. До сих пор в Польше было 14 экономических зон, а с июня 2018 года — вся Польша является большой экономической зоной, благодаря чему компании могут получить разного рода льготы для вложения новых инвестиций и развития уже действующих предприятий.

Министерство развития Польши поручило Польскому агентству по инвестициям и торговле реализовать 9 из 12 программ продвижения польской промышленности за рубежом. Общий бюджет программы – 40 млн. евро на два года.

ПАИТ представляет преимущественно интересы малого и среднего польского бизнеса, который не всегда имеет собственные средства для экспансии на другие рынки. Поэтому агентство помогает им в этом — предоставляет информацию о рынке, об изменениях в законодательстве, рассказываем, как провести сертификацию товара и т. д. «Думаю, будем обсуждать эти вопросы с белорусскими коллегами, чтобы подумать, что вместе можно сделать для продвижения бизнеса на наши рынки», — сказал М.Таубер.

«Золотая жила» для стран-соседей

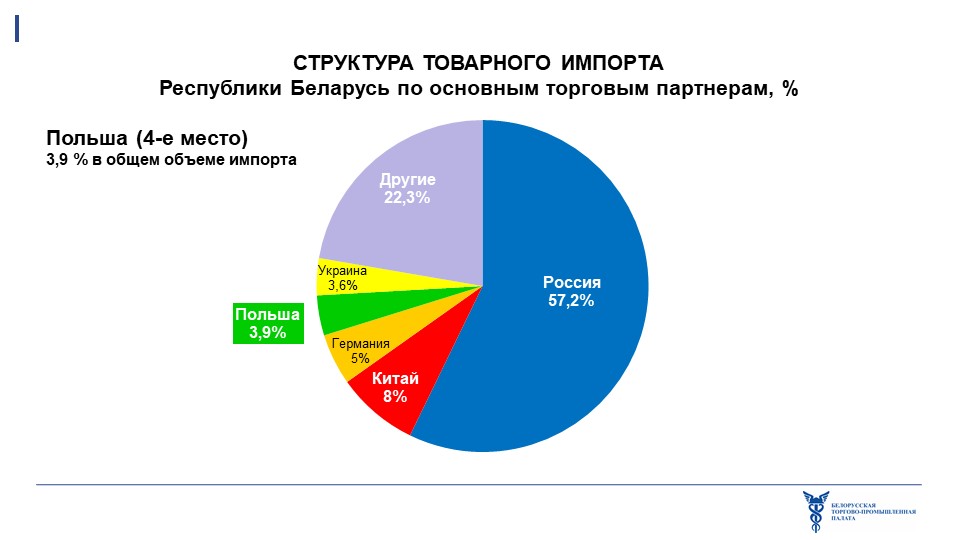

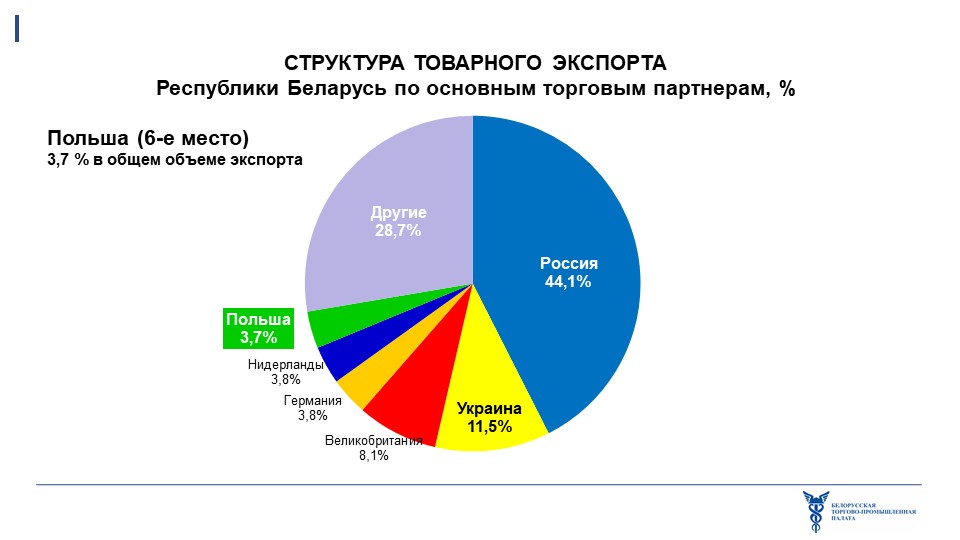

Сейчас в структуре товарного импорта Беларуси Польша занимает 4-е место, а Беларусь в структуре товарного импорта Польши – 32-е место. В 2017 году импорт товаров из Польши в Беларусь составил 1,336 млрд. долларов, а экспорт из Беларуси в Польшу – 1,082 млрд. долларов. В общем объеме белорусского импорта доля польской продукции составляет 3,9% (для сравнения: доля РФ – 57,2%, Китая – 8%, Украины – 3,8%, Германии – 5%). В свою очередь доля белорусской продукции в польском импорте составляет всего лишь 0,5% (доля продукции из Германии – 23%, Китая – 12%, РФ — 7%, Италия – 5%).

Чтобы улучшить структуру белорусского товарного экспорта, необходимо более активное и глубокое сотрудничество с польским бизнесом по ряду направлений, подчеркнул заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) Сергей Набешко.

«Беларусь и Польша также находятся на Шелковом пути, обеспечивая транзит между Китаем и Европой. Это — золотая жила, которую мы должны вместе максимально развивать и максимально содействовать укреплению этого направления», — подчеркнул он.

В числе перспективных сфер белорусско-польского сотрудничества представитель БелТПП назвал машиностроение, фармацевтику, деревообработку, информационные технологии, транспорт и логистику. Он особо отметил необходимость взаимодействия с польской стороной по созданию совместных производств «Радует, что недавно наше предприятие «Белкоммунмаш» совместно с польским заводом договорились о производстве на территории Польши современной конкурентоспособной продукции. Однако основные, традиционные направления нашего сотрудничества идут пока, я бы сказал, неторопливо», — признал С.Набешко.

В то же время, подчеркнул он, для Беларуси сотрудничество с Польшей остается одним из приоритетных направлений. БелТПП провела в прошлом году около 1 тысячи мероприятий, при этом 30% выездных мероприятий – в Польше.

Инвесторов приглашают в белорусское ГЧП

Для всех органов белорусской власти ключевым направлением сегодня является улучшение инвестиционного климата в стране. «При этом мы не хотим бороться за инвестора. Мы хотим, чтобы они сами захотели инвестировать в Беларусь», — заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике Владислав Щепов.

По его словам, сейчас в Беларуси готовятся ко второму чтению законопроекты об инвестициях и приватизации, «которые разрубят часть проблемных вопросов» для инвесторов. «Вы должны иметь возможность вложить деньги и не беспокоится за вывод вашей прибыли, за сохранность вашей собственности и за взаимодействие с нашими органами», — подчеркнул В. Щепов.

Он отметил, что в Беларуси принят закон о государственно-частном партнерстве (ГЧП), а также подписан указ главы государств о реализации первого в Беларуси пилотного проекта ГЧП по реконструкции автодороги М10. Проект утвержден правительством, вслед за чем начнется процедура проведения конкурса по выбору частного партнера. Примерная сумма контракта – около 400 млн. евро.

По словам депутата, для инвесторов ГЧП — очень перспективное направление. Его смысл состоит в том, что иностранный инвестор получает гарантии платежей из бюджета на длительный срок. «Во Франции, например, — до 75 лет, мы ориентируемся на проекты от 5 до 20 лет. Соответственно, инвестор получает гарантированную норму прибыли, поскольку в соглашении ГЧП распределены риски и механизм взаимодействия. Это соглашение тяжело готовится, но реализуется более эффективно», — отметил он.

В. Щепов сообщил, что в Беларуси планируется реализовать более 100 проектов ГЧП, в том числе с участием иностранных инвесторов.»Есть у нас инфраструктурный план, по которому в каждой области и районе отобраны такие проекты ГЧП. Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) может выступать каналом для подготовки к реализации проектов ГЧП», — рассказал В. Щепов.

При этом он обратил внимание, что не только Беларусь является «мостом» для польского, европейского бизнеса в ЕАЭС. «Есть и обратная ситуация: Польша является «мостом» для Беларуси при поставках производимой в ЕАЭС продукции в Европу. Да, пока «ворота» больше открыты в ЕАЭС, потому что практически все члены ЕАЭС вступили в ВТО (думаю, и Беларусь в 2020 году также вступит в эту организацию). Но есть определенная прибыльная форма бизнеса (она развит в Чехии): когда экспорт белорусских товаров и товаров из ЕАЭС через Беларусь поступает на территорию Европы», — рассказал В. Щепов.

По его словам, экспорт белорусских товаров в Европу – одно из интересных направлений, которые можно реализовывать, тем более, что в Беларуси созданы эффективные механизмы поддержки продвижения экспорта.

Белорусская деревообработка готова к инвестиционному сотрудничеству

В свою очередь заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Михаила Касько убежден, что в сфере деревообработки Беларуси и Польше уже пора переходить от торгового сотрудничества к инвестиционному.

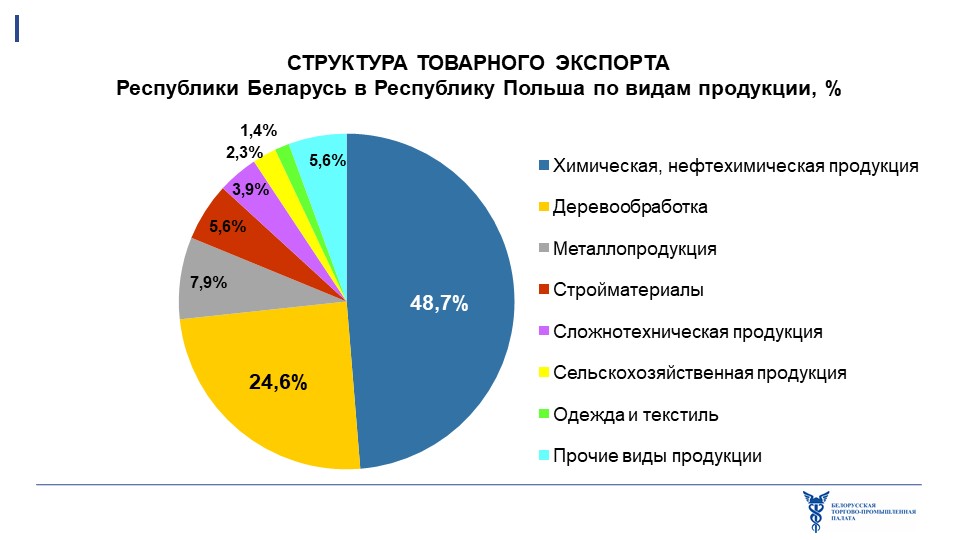

Ожидается, что по итогам 2018 года предприятия «Беллесбумпрома» увеличат экспорт в Польшу на 36,2% в сравнении с 2017 годом до 112,3 млн. долларов. При этом всего в 2018 году в Польшу планируется поставить белорусской деревообрабатывающей продукции на 336 млн. долларов (в 2017 году было поставлено аналогичной продукции на 284 млн. долларов).

«Сегодня доля белорусских предприятий в польском импорте элитной продукции – производстве мебели – достигает по отдельным позициям 26%. На наш взгляд, это достаточно много, учитывая, что Польша является крупнейшим производителем мебели в Европе», — отметил М. Касько.

Между тем, продукция деревообработки занимает лишь 4% в общем импорте Польши. В то же время экспорт из Польши в Беларусь аналогичной продукции составляет 9%. А поскольку Беларусь в ЕАЭС является первой на пути польских поставщиков, то наверняка в этой цифре доля поставок в РФ и Казахстан. «Так что пора нам уходить от торгового сотрудничества и переходить к инвестиционному», — сделал вывод М. Касько.

По его словам, примеры такого сотрудничества в Беларуси уже есть. В частности, польская компания Black Red White (в Беларуси представлена производственным предприятием ИООО «БРВ-Брест») в СЭЗ «Брест» в течение 20 лет производит конкурентоспособную мебельную продукцию, а также размещает производство мебели на белорусских предприятиях концерна. Вся продукция экспортируется в Европу. Немецкая компания Polipol сейчас реализует инвестпроект в Ивацевичах, где есть большое производство ДСП. «Хочу отметить, что с момента принятия решения владельцем до выпуска первого дивана в Беларуси прошло всего 4 месяца. Кроме того, компания Szvnakameble сейчас заходит в СЭЗ «Гродноинвест». Рассчитываем, что проект по производству мебели здесь разовьется достаточно быстро», — добавил М. Касько.

Так что Беларусь уже готова служить мостиком для польского бизнеса для выхода на европейские рынки ЕС. «Ведь бизнесу проще будет производить мебель в Беларуси и поставлять в Казахстан, Армению и т. д., чем везти из Беларуси в Польшу плитку и материалы, а потом обратно экспортировать на Восток готовую продукцию», — пояснил он.

В этой связи представитель «Беллесбумпрома» попросил потенциальных инвесторов обратить внимание на интересные для них направления работы в Беларуси. Это – производство плитной продукции, древесно-стружечных плит (ДПС), а также – увеличение мощностей целлюлозно-бумажной промышленности. «В Беларуси запускается Светлогорский ЦКК, который является самым современным на территории Европы и ЕАЭС. Скоро аналогичное предприятие запускается также в Финляндии. Но ближе к польской территории, чем в Беларуси, производителей целлюлозы не будет. А это – возможности для создания переработки целлюлозы либо в Беларуси, либо в Польше», — подчеркнул М. Касько.