28.08.2016, 12:18

«Маша и медведь» в лесу идеологии

Рождению Республики Беларусь (в тогдашней международной классификации — новое независимое государство) предшествовала эволюция в общественном сознании белорусов, которая привела к отрицанию прежних представлений «о должном и сущем» и замещением их новыми ценностями. В первую очередь в сфере национальных, политических, гражданских интересов, которые могли быть реализованы только в суверенном государстве.

Как всегда, вначале было слово. В этом смысле наша страна не является исключением. Закономерно, что новое мировосприятие белорусов трансформировалось в идеологию, которая получила свое политическое и юридическое оформление в Конституции и стала государственной идеологией.

Она принципиально отличается от прежней государственной идеологии СССР-БССР. Например, прежняя Конституция гарантировала широкие социально-экономические и политические права гражданам, свободу научного, технического и художественного творчества, но только в том случае, если это творчество соответствует «целям коммунистического строительства».

Уровень «соответствия» определялся марксистско-ленинским учением (научной идеологией), которым, утверждалось, безупречно овладела только КПСС. По этой причине (ст. 6) именно она является единственной и последней инстанцией, которая определяет «перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит созидательной деятельности советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его борьбы за победу коммунизма».

Кто мог возражать научным методам? Или враги (открытые и тайные), или неграмотные и некультурные, или психи. С первыми надо бороться любыми способами, вторых учить и воспитывать, третьих — лечить. Подчеркну, марксистско-ленинское учение позиционировалось партией и как наука, и как идеология. Вместе взятое, это называлось научной идеологией. По определению, все прежние идеологии, существующие в мире и сейчас, и могут существовать в будущем, считались ненаучными, ложными, лживыми, реакционными. Или даже прогрессивными, но объективно неполными и ошибочными. Считалось, что любой буржуазный ученый, писатель или общественный деятель мог быть (и был в большинстве) высококвалифицированным специалистом в своем конкретном деле, но всегда оказывался идеологическим профаном. Поэтому КПСС, приветствуя сотрудничество с буржуазным миром, открыто провозгласила идеологическую борьбу с ним.

Сложная вещь. В частности, Хрущев и Брежнев почти открыто признавались в том, что теоретических тонкостей учения не знают, доверяясь в этом деле Суслову. А самый грамотный из генсеков Горбачев, поминутно наталкиваясь на расхождения между теорией и практикой, пробовал найти (посоветоваться с Марксом!) в ней принципиальные нюансы, которые прежде не учитывались, но теперь — примененные — дадут ответ на трудные вопросы.

В марксизм и коммунизм следовало верить. Но не слепо, как в бога, а на научной основе, из которой редуцировалась убежденность. Умом нельзя понять, но надо верить. В вещи принципиально непознаваемые, но в демонстративной убежденности «в посюсторонности» великого учения. Со временем все запутались в марксизме, все перепуталось в сознании, поэтому вся идеологическая работа свелась к тому, чтобы отбить у любопытных любое желание к выражению любых сомнений в его правоте. Кстати, впервые «психушки» были применены «либеральным» Хрущевым для излечения «сомневающихся», надоевших своими вопросами идеологам-лицемерам. Которые, в отличие от Сократа, не могли признаться, что и сами они ничего не знают…

Надо ли говорить, что советская государственная идеология была тоталитарной. Она со временем стала угнетать все общество, все социальные группы, классы, включая, номенклатуру, которую она породила в качестве «нового класса». В итоге «вожди» и «массы» приняли для практического применения совет Козьмы Пруткова – не спрашивай, какой там редут, иди туда, куда тебя ведут.

К слову, Горбачев затевал «перестройку» не от хорошей жизни, но не понимал, что это здание принципиально не перестраивается. Он призывал всех «начать перестройку с себя», обвинял номенклатуру в саботаже, каждый чувствовал себя по жизни обманутым, едва ли не праведником, окруженным грешниками. Вероятно, так мог бы себя чувствовать медведь из известной сказки. Когда Машенька пользуется его добротой и уважением в своих корыстных целях. Помните, ему в пути не раз хотелось – присесть на пенек и съесть пирожок, а он всякий раз слышал: Вижу, не садись, не ешь, неси бабушке и дедушке! Поверил, что плутишка на самом деле, «высоко сидит, далеко глядит» и дотащил короб по нужному адресу, где нарвался на свору злых собак. Хорошо, что сумел унести ноги.

Такое не забывается. Не удивительно, что в декабре 1990 года IV съезд Народных депутатов СССР изменил 6 ст. «брежневской» Конституции 1977 года, где КПСС лишалась «права первой ночи» на власть и должна была конкурировать на равных с другими с другими политическими партиями, профсоюзными, молодежными и иными общественными организациями и массовыми движениями. В преамбуле Конституции еще сохранилось упоминание о верности советского народа идеям научного коммунизма и своим революционным традициям, но сохранить их самих было уже невозможно. В стране, где впервые за всю предшествующую историю были гарантированы реальные политические права всем, тоталитаризм был обречен вследствие отказа от тоталитарной идеологии.

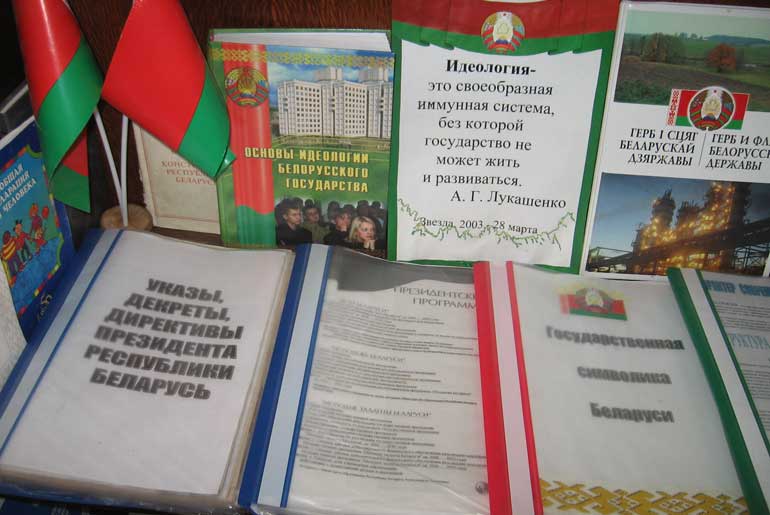

Не стану цитировать общие положения Белорусской Конституции, которые указывают на принципиальное ее отличие от прежних, но приведу ст. 4, в которой выражается государственная идеология РБ. Исчерпывающим и парадоксальным образом, она отказывает той или иной идеологии в претензиях быть государственной идеологией: «Демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Идеология политических партий, религиозных или иных общественных объединений, социальных групп не может устанавливаться в качестве обязательной для граждан». Иными словами, сама Конституция, «стремясь утвердить права и свободы каждого гражданина…, желая обеспечить гражданское согласие, незыблемые устои народовластии и правового государства» является той государственной идеологией, которая позволяет существовать и развиваться любой иной идеологии.

Как говорится, умному достаточно. Но власти два десятилетия подряд пытаются усовершенствовать это изысканное совершенство, чтобы из всеми доступной и понятной государственной пользы получить дополнительный «пятачок» на сиюминутные расходы. Для них, Конституция, похоже, давно стала неразменным рублем, который никогда не убывает. Например, давно нарицательной фигурой стали «профессиональные идеологи», которые подвизаются на почве государственной идеологии. И получают за это жалование. А тем временем народ страдает от безграмотности и бескультурья, от идеологической темноты. В прессе, например, рассказывали о профессиональном велосипедисте Василии Кириенко, который на недавней Олимпиаде был знаменосцем белорусской команды. Который вчистую проиграл свой заезд, а журналистам сказал, что для него эти Игры ничего не значат. До этого пренебрежительно высказался о белорусской мове.

А ведь речь шла о государственном как минимум языке, о государственном флаге. Но никто из чиновников на эти демарши Кириенко не обратил внимание. Хуже, того. Многократный олимпийский чемпион Владимир Парфенович, осудив «знаменосца», рассказал, что в команде не оказалось других: «Другие не согласились быть знаменосцами, а он взял и согласился. Нести флаг – это большая честь для спортсмена. Это честь на уровне олимпийского чемпиона, а он – дрова полные».

Действительно – дрова. Идеологически необтесанное бревно.